なぜ1時間は60分?時間の単位が「100分」ではなく60分になった理由とは

こちらの記事では1日が24時間になった理由について解説しました。

では1時間が60分なのはなぜなのでしょうか。

1時間は60分、1分は60秒。私たちが当たり前のように使っている時間の単位ですが、もし「100分=1時間」だったら計算はもっと簡単だったはずです。

では、なぜ時間の区切りは「60」なのでしょうか? その背景には古代の天文学と数の文化がありました。

紀元前から伝わる「60進法」

時間の60進法のルーツは、紀元前2000年頃のバビロニア文明にさかのぼります。

バビロニア人は天文学や暦を計算する際、60進法を用いていました。これは「60ごとに位が上がる数の体系」で、現在の「10進法」に相当する古代の仕組みです。

なぜ「60」が選ばれたかは諸説ありますが、60は2~6までの整数すべてで割り切れる最小の数であり、分数計算や割り算にとても便利だったことが大きな理由と考えられています。

ギリシアの天文学者ヒッパルコスと「24時間」

バビロニア人の知識は後にギリシアに受け継がれます。紀元前2世紀の天文学者ヒッパルコスは、地球の自転を基に1日を24時間に分割することを提案しました。

こうして「1日=24時間」という枠組みが成立し、その細分化にバビロニア由来の60進法が組み合わされることになります。

「分」と「秒」の由来は角度から

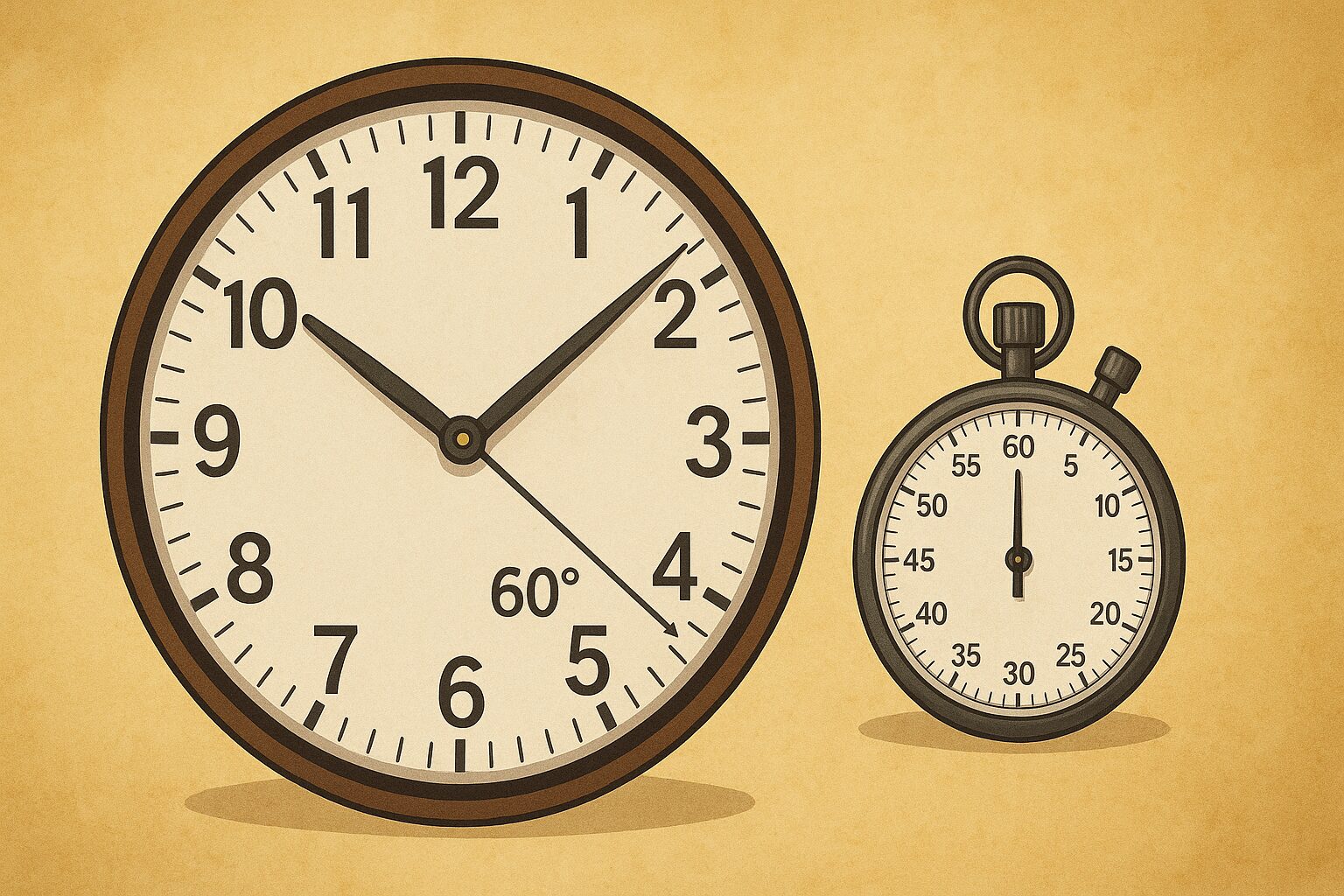

バビロニア人は太陽の動きから1年をおよそ360日と把握しており、この数をもとに円を360度に分割しました。直角が「90度」なのもここに由来します。

さらに、紀元150年ごろの天文学者プトレマイオスは、角度を細かく表すために次のような単位を導入しました。

- 1度を60に分けたもの → 分

- その分をさらに60に分けたもの → 秒

これが後に時間の単位にも応用され、1時間=60分、1分=60秒という体系が定着しました。

分や秒が普及したのは機械式時計の登場以降

ただし、中世までの生活では「分」や「秒」を意識する必要はほとんどありませんでした。時間の計測が精密になったのは、16世紀に機械式時計が進歩してからのことです。

それ以前の人々にとっては、日の出や日の入りが生活のリズムを決めており、「分」や「秒」の概念は実用的ではなかったのです。

おまけ:10進法で時間を扱う場合

現代では勤怠管理や統計処理で、時間を10進法に直すことがあります。たとえば「7時間30分」は「7.5時間」と表記されるケースです。

直感的には扱いづらいですが、以下のように変換すると便利です。

- 15分 → 0.25時間

- 30分 → 0.5時間

- 45分 → 0.75時間

慣れてしまえば計算がぐっと楽になります。

まとめ|なぜ1時間は60分なのか?

1時間が60分、1分が60秒なのは偶然ではなく、古代バビロニアの60進法と天文学の歴史に基づいています。

割り算に便利な数「60」が選ばれ、角度の分割から時間へ応用され、やがて機械式時計の普及で広まったのです。

私たちが今も使う「60」という区切りには、数千年にわたる人類の知恵と文化が刻まれているのです。