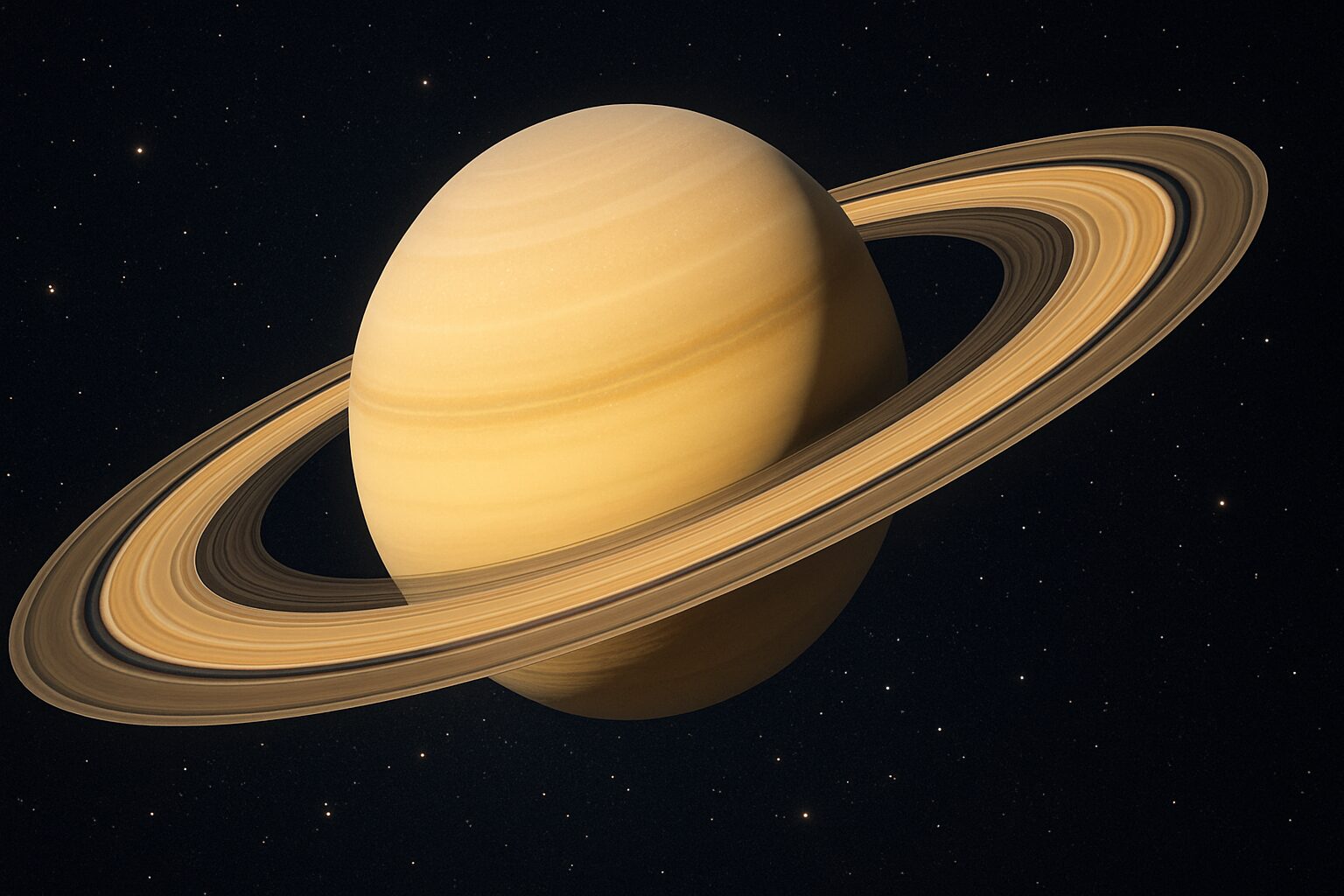

なぜ土星には輪があるのか?衛星の破壊と流体力学が生んだ“宇宙のリング”

夜空で最も美しい惑星といえば――やはり「土星」。

その特徴的な“輪(リング)”は、古代から人々を魅了してきました。

しかし、この輪はいったい何でできていて、どうして土星だけにあるのでしょうか?

この記事では、衛星の破壊説と流体力学的な安定構造の観点から、土星の輪の正体を科学的に解説します。

土星の輪の正体 ― 氷と岩の粒の集合体

まず、土星の輪は固体の“円盤”ではなく、無数の粒の集まりです。

その1つ1つは、氷や岩の粒でできており、サイズは砂粒ほどのものからビルほどの大きさまでさまざま。

輪は地球から見ると薄い線に見えますが、

実際の厚さはわずか数十メートル〜数百メートルしかありません。

直径は約27万kmにも及ぶのに、驚くほど薄い構造なのです。

つまり、土星の輪とは、氷の粒子が高速で公転し続けている“平たい群れ”なのです。

なぜ土星だけに“輪”があるのか?

実は、木星・天王星・海王星にもリングは存在します。

ただしそれらは暗く、微細な塵でできているため、観測しづらいのです。

一方、土星の輪は反射率の高い氷が主成分のため、

太陽光を強く反射して明るく輝き、地球からでも容易に観測できるのです。

つまり、「輪があるのは土星だけ」ではなく、

「最も美しい輪を持っているのが土星」というのが正確な表現です。

説①:衛星の破壊による「残骸説」

有力な説のひとつが、“かつて存在した衛星が壊れてできた”というものです。

土星の強大な重力によって、ある衛星がロッシュ限界(Roche limit)の内側に引き込まれ、

自らの重力では形を保てずに粉々に砕けたと考えられています。

このとき発生した氷や岩石の破片が、やがてリングとして安定したのです。

ロッシュ限界とは:

惑星に近づきすぎた天体が、潮汐力によって破壊されてしまう距離のこと。

この現象は、まさに潮汐ロックの“暴走版”といえるもので、

土星の輪は“引き裂かれた衛星の墓場”でもあるのです。

説②:流体力学による「安定構造説」

一方で、輪が形成されたあと、なぜあの薄く平らな形を保てるのかを説明するのが流体力学的モデルです。

リングを構成する粒子は、

- 土星の重力

- 周囲の衛星(特に「羊飼い衛星」)との重力干渉

- 粒子同士の衝突と摩擦

によって、自然と一定の層状構造を作り出しています。

また、粒子の密度や速度のバランスが保たれることで、

厚みのある円盤ではなく、極めて薄い平面として安定することがわかっています。

つまり輪は、単なる“瓦礫の集まり”ではなく、物理法則が作り出した自然の調和構造なのです。

輪の中では“重力の音楽”が鳴っている

土星の輪には、ギャップ(隙間)や波状模様が存在します。

これは、土星の衛星たちが輪の粒子に及ぼす重力共鳴の結果です。

たとえば、衛星ミマスはリング内の特定の軌道を定期的に引っ張り、

その部分の粒子を掃き出して“カッシーニの間隙”と呼ばれる空白地帯を形成しています。

つまり、輪の構造は衛星たちの重力のリズムで形づくられた“宇宙の音楽”でもあるのです。

輪は永遠ではない ― 消えゆく運命

最新の観測では、土星の輪はゆっくりと消滅しつつあることがわかっています。

リングを構成する氷の粒子が、電荷を帯びて土星の大気へと降り注ぎ、

1秒あたり数百kgのペースで失われているのです。

NASAの推定では、1億年以内には輪が消えてしまう可能性があるとのこと。

つまり、私たちが見ているのは――

宇宙の時間スケールで見れば“儚い一瞬の芸術”なのかもしれません。

まとめ:土星の輪は“重力が奏でた奇跡の残響”

土星の輪が存在するのは、

- かつての衛星が破壊されてできた残骸であり、

- 土星と衛星の重力・流体力学のバランスが保つ安定構造だからです。

そして今もなお、衛星との重力のやりとりによって“音楽のように形を変える”その姿は、

宇宙の力が描いた一枚の芸術作品といえるでしょう。