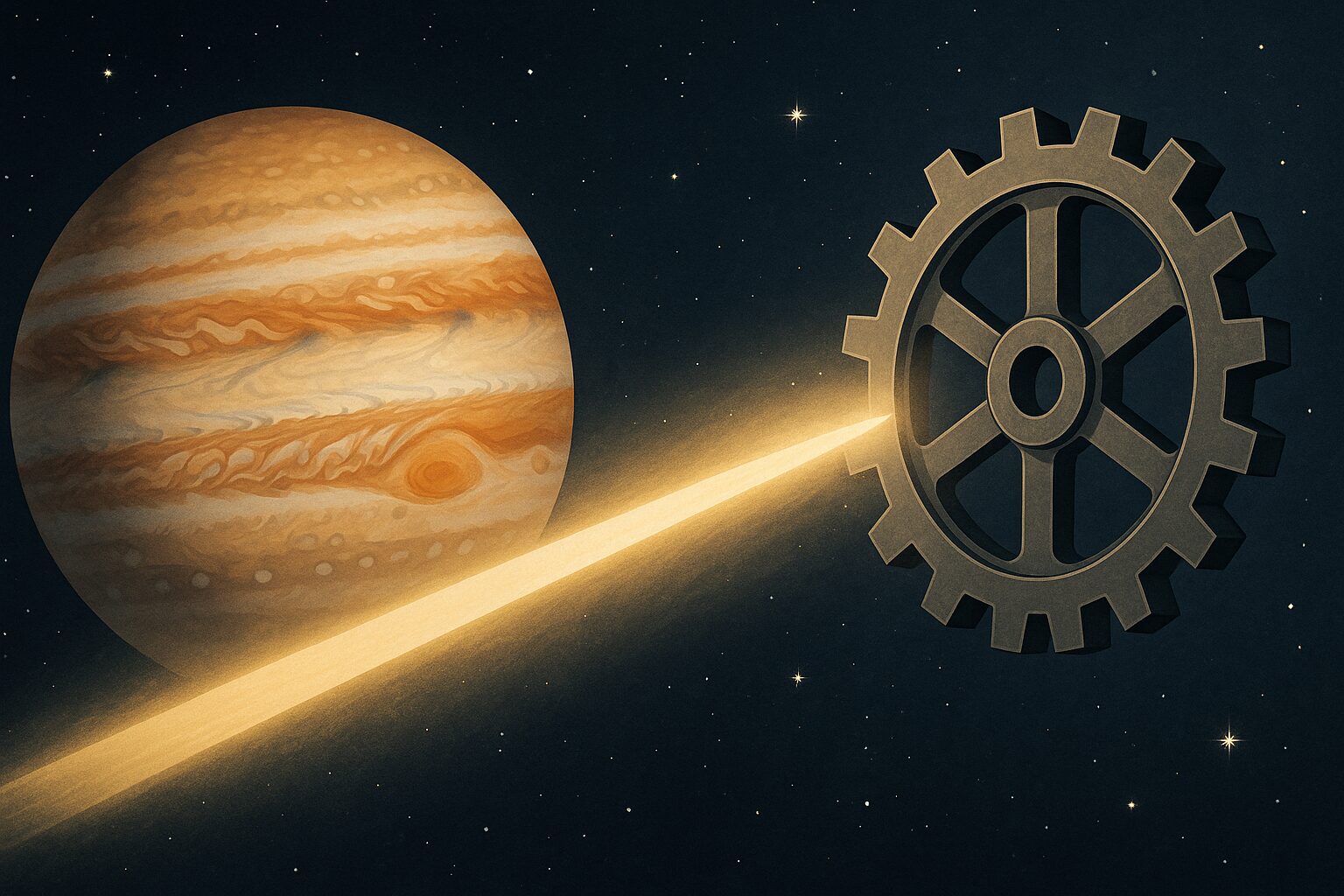

木星や歯車で光速を測る?人類が挑んだ光の速さの測定史

「光は1秒で地球を7周半する」と言われるほど、その速さは桁違いです。そんな光の速さを人類はどのようにして測定してきたのでしょうか? 本記事では、ガリレオの試みから始まり、木星を使った天体観測、歯車を用いた実験まで、光速測定の歴史をたどります。

ガリレオの挑戦 ― しかし失敗

17世紀初頭、ガリレオ・ガリレイは光速を測ろうと試みました。

方法はシンプルで、A地点とB地点に人を配置し、ランプで合図を送り合うというもの。距離は約2km。しかし光はあまりに速すぎ、時間差を捉えることはできませんでした。

この試みは失敗に終わりましたが、「光の速さは有限か無限か?」という問いが科学者たちの興味を大いに刺激しました。

レーマーの発見 ― 木星の衛星イオ

光が有限の速さを持つことを初めて示したのは、1676年のオーレ・レーマーでした。

彼は木星の衛星イオの食(木星の影に入る現象)の観測周期に注目。イオの食は約42.5時間ごとに起こりますが、その観測タイミングが地球の位置によって微妙にずれることを発見しました。

地球が木星に近いときは観測が早く、遠いときは遅れる。その差を光の伝わる時間と考え、光は地球の公転軌道の直径を横切るのに22分かかると結論づけました。これを秒速に換算すると約21万km/s。実際の光速(約30万km/s)には及ばないものの、当時としては驚異的な精度でした。

フィゾーの実験 ― 歯車で光速を測る

1849年、フランスのアルマン・フィゾーは歯車を使った画期的な方法で光速を測定しました。

光を歯車の隙間から放ち、遠くの鏡で反射させます。最初は入射した隙間から光が戻りますが、歯車を回転させると光が戻る間に歯が進み、反射光が遮られる瞬間が訪れます。

この状態になる回転速度と歯の数がわかれば、光が往復する時間を計算可能です。フィゾーはこの方法で光速を31.3万km/sと求め、現代の値にきわめて近い結果を出しました。

まとめ

- ガリレオ … ランプで光速を測ろうとしたが速すぎて失敗

- レーマー … 木星の衛星イオの食を観測し、光速が有限であることを発見

- フィゾー … 歯車と鏡を使い、初めて地上で正確に光速を測定

光速測定の歴史は、人類が「見えない速さ」に挑み続けてきた歩みそのものです。次に「光は秒速約30万km」という数字を目にしたら、その背後にある科学者たちの工夫と努力を思い出してみてください。