昔の日本語が右から左だった理由とは?横書きの歴史を徹底解説

今みなさんが読んでいるこの文章は、おそらく横書きで左から右に進むように書かれているでしょう。

しかし、かつての日本では右から左に進む横書きが使われていたというのは、みなさんなんとなく知っているかと思います。

さらに、それより前の時代に関して言えば、縦書きしか使われていませんでした。

では、どうして現在の日本では左から右に進む横書きが主流になったのでしょうか?

縦書きや右からの横書きはなぜ主流にならなかったのでしょうか。

縦書きを右から左に読む理由

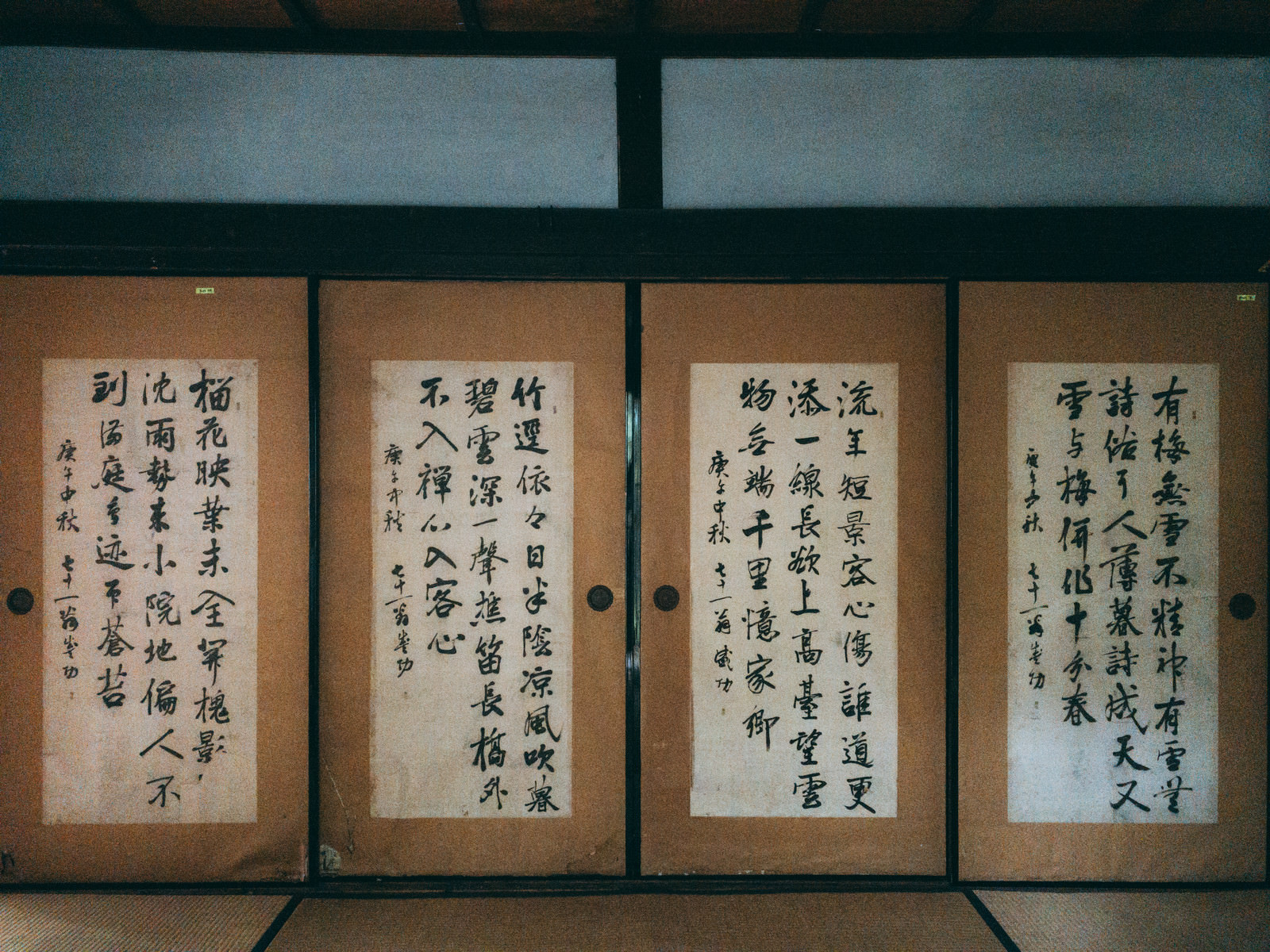

日本語の縦書き文化は、中国語や漢字の影響によるものであると考えられています。

漢字はもともと縦に並べて書かれることを前提とした構造を持っており、日本でも自然と縦書きが主流になりました。

ではなぜ、縦書きは右から左へと読むのでしょうか?

その理由としてよく挙げられるのが、巻物文化の存在です。

巻物は、右手で書きながら左手で紙を送るように使うため、右から左に向かって文章が展開される形が自然でした。

読む際も右手で引き出して左手で巻き取るので、右から左へと目を動かすことになります。

この巻物の使い方が、縦書きの文章を右から読むという日本語独特のスタイルの起源とされています。

横書きを左から右に読む理由

かつての日本では、横書きも右から左に読むのが一般的でした。

これは、縦書きと同様の流れを横に展開した形で、和文看板や新聞の見出しなどでも広く用いられていました。

では、左から右へと書かれる横書きのスタイルはどこから来たのでしょうか?

これは西洋の言語文化の影響です。

江戸後期から明治期にかけて日本は開国し、英語などの横書き文化に触れ始めました。

英語などは左から右に書かれるため、それに倣って日本語の横書きにも左→右が取り入れられるようになったのです。

特に外国語の辞書や教科書などは、早い段階で左書きを採用していました。

昭和初期までは右書きと左書きが混在していましたが、戦後のGHQ統治や欧米文化の浸透により、左から右への横書きが一般化しました。

たとえば、日本経済新聞は1950年に左書きに完全移行しています。

おわりに

日本語の書き方や読み方の変遷には、中国の漢字文化や西洋の横書き文化など、さまざまな国の影響が関わっていたことがわかります。

普段なにげなく使っている文字の並びにも、こうした奥深い歴史があると思うと、少し違った目で文字を見られるかもしれませんね。

他にも日本語の意外な雑学を多数紹介しているので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。