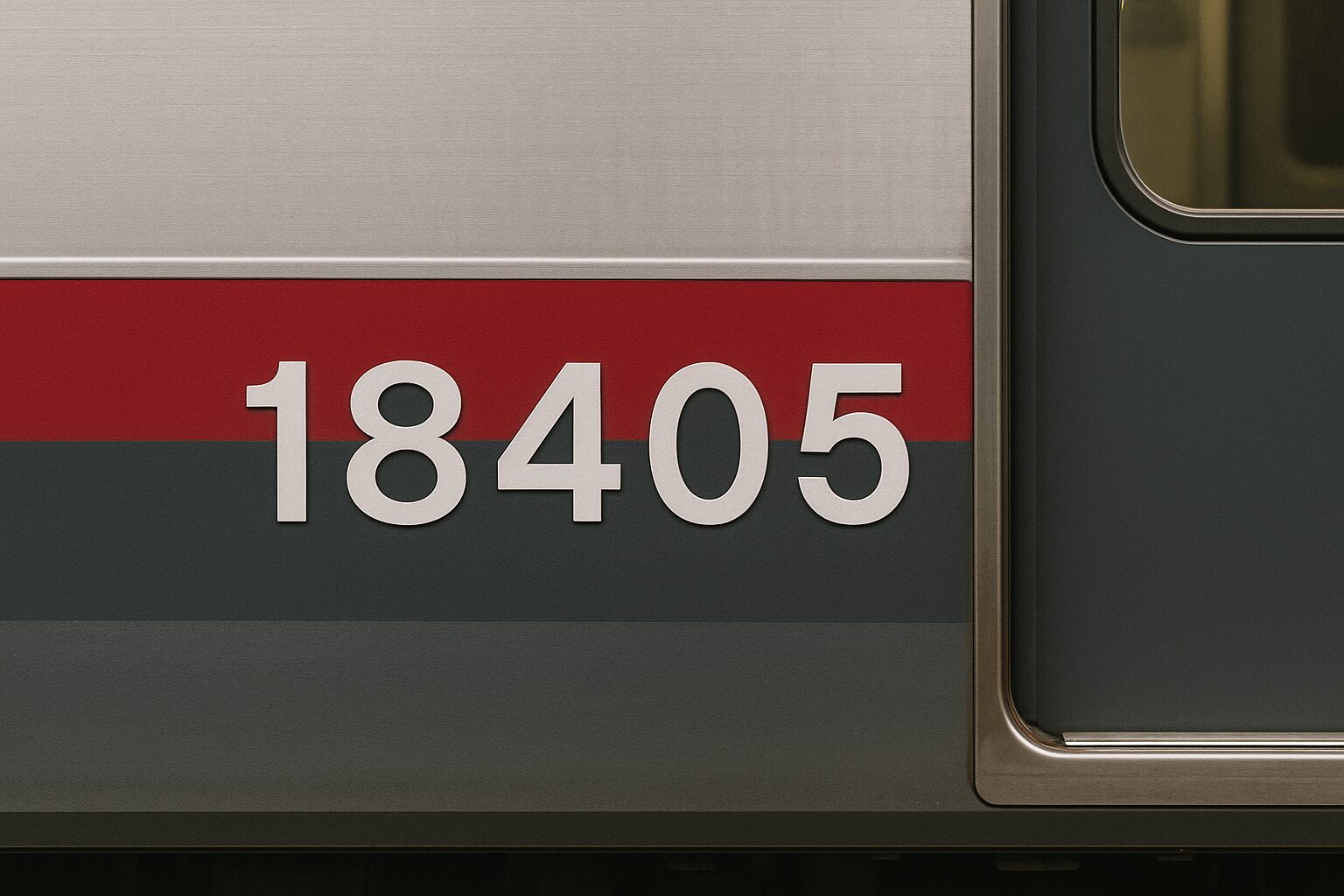

なぜ電車の車両番号は複雑なのか?形式・機能・製造履歴を示す鉄道の“IDコード”

駅で電車を見ていると、車体に「E231-500」や「クハ115-203」などの数字とアルファベットが並んでいます。

一見ランダムに見えるこの番号、実は形式・機能・履歴をすべて記録した“車両の履歴書”のようなものなのです。

なぜこんなに複雑なのか――その裏には、鉄道運用の合理性と整備の効率化が隠れています。

車両番号は“型式”と“個体番号”の組み合わせ

基本的に、車両番号は「形式番号+個体番号」で構成されています。

たとえば、

クハ115-203

この場合、

- クハ:車両の種類(ク=制御車、ハ=普通車)

- 115:形式(設計や性能のグループ)

- 203:同形式内での製造順や編成内位置を表す番号

つまり、クハ115-203とは「115系電車の203号車で、運転台を持つ普通車」を意味します。

形式番号は「設計思想」と「世代」を表す

電車の形式番号(例:113系、E231系など)は、同じ設計思想で作られたグループをまとめたものです。

数字やアルファベットの違いで、おおまかな年代や性能が分かります。

- 国鉄時代:100番台=旧型、200〜400番台=改良型

- JR時代:E+数字=新世代(例:E231系、E235系)

つまり形式番号は、メーカー名や製造年の代わりに“どの時代の技術で作られたか”を表す機能を持っています。

記号(クハ・モハ・サハなど)は「車両の役割」を示す

車両番号の先頭につくカタカナは、その車両の構造と機能を簡略化して示すものです。

| 記号 | 意味 |

|---|---|

| ク | 運転台(制御車)を持つ |

| モ | モーター(電動車)を持つ |

| サ | 中間に連結される付随車 |

| ハ | 普通車(グリーン車は“ロ”) |

| ネ | 寝台車 |

| シ | 食堂車 |

たとえば「モハE231-504」は、

E231系のモーター付き普通車(504号)という意味になります。

番号が複雑化した理由:運用管理と整備の効率化

かつての鉄道では、数百両規模で同型車を保有していました。

そのため「形式+号車番号」だけではどの編成のどの車かが分かりにくくなってしまいます。

そこで、

- 編成単位での区別(500番台=特定線区用など)

- 改造や転用による枝番(115→115-2000など)

- 制御装置や内装仕様の差異も番号で管理

といった細分化が進み、結果として複雑な番号体系が生まれました。

新型車両では「デジタル管理」と連動

最近のJR東日本などでは、形式に「E」が付く新世代車(E233、E235など)が増えています。

これらは電子制御装置・データ通信機能を持ち、車両ごとにICタグやデジタル記録を連動させて管理しています。

つまり、番号は単なる見た目の識別ではなく、

データベース上の車両情報と紐づく“デジタルID”でもあるのです。

一見複雑でも「読むと意味がわかる」コード体系

たとえば、E235系山手線の「サハE235-4601」という番号を分解すると、

- サハ:中間付随車

- E235:形式(E235系=新型通勤電車)

- 4601:4号車の中間車(4600番台編成)

と、その車両がどこで使われ、どんな構造かまで読み取ることができます。

慣れると、番号を見ただけで「形式・役割・用途」が瞬時にわかる仕組みになっているのです。

まとめ:車両番号は“鉄道の言語”

電車の車両番号が複雑なのは、

- 設計世代(形式)を示すため

- 車両の機能や構造を区別するため

- 改造・転用・編成管理を効率化するため

といった、運用と整備を両立させるための合理的な設計だからです。

数字と記号の組み合わせは、鉄道会社にとっての「車両の言語」。

一見難解に見えても、その中には100年以上の技術と運用の歴史が凝縮されているのです。