なぜ電車のつり革は“三角や丸”で形が違うのか?握りやすさとコストの最適設計

mixtrivia_com

MixTrivia

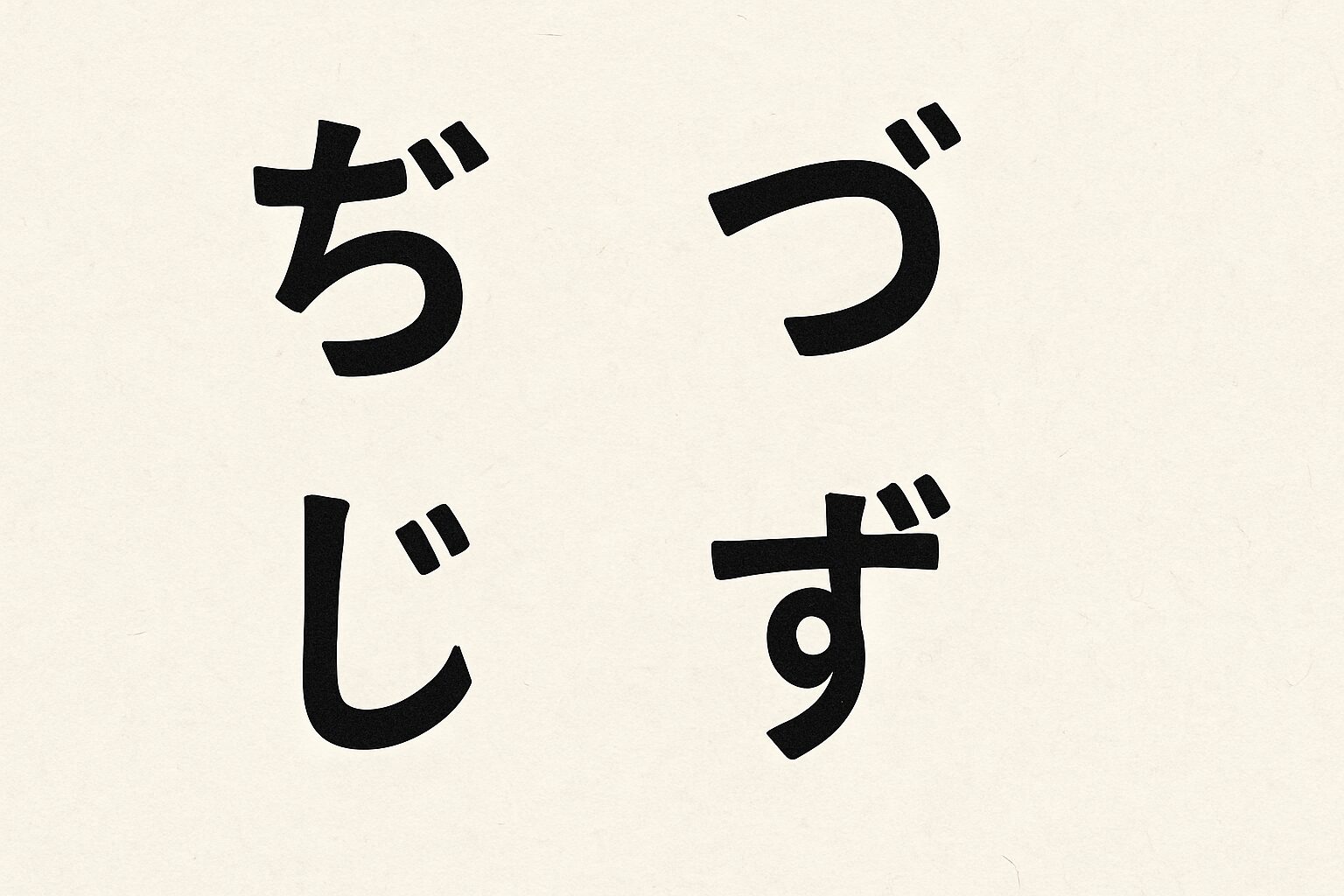

「じ」や「ず」で始まる言葉は数多くあるのに、「ぢ」「づ」で始まる言葉は存在しません。なぜこのような違いが生まれたのでしょうか?その答えは、現代仮名遣いに定められたルールに隠されています。

文部科学省の「現代仮名遣い」では、基本的に「じ」「ず」を用い、例外的な場合にのみ「ぢ」「づ」を使うと定められています。

つまり、通常は「地面」なら「じめん」、「図画」なら「ずが」と表記され、「ぢ」「づ」を使う場面は限られているのです。

では、どんな場合に「ぢ」「づ」が登場するのでしょうか。大きく分けて2つのケースがあります。

このように「ぢ」「づ」は、いずれも単語の途中で現れる表記に限定されています。

上記の2つのケースを見ても分かるように、「ぢ」「づ」が生じるのは音の連続や語の結合によって濁音化した場合のみです。

したがって、語頭(単語の最初の文字)から「ぢ」「づ」が始まる条件は存在しません。そのため、現代仮名遣いにおいて「ぢ」「づ」で始まる言葉は存在しないのです。

「稲妻(いなずま/いなづま)」のように、かつては二語だったものが一語として定着したケースでは「ず/づ」の両方が認められることがあります。ただし、この場合も語頭には登場しません。

一方、「じ」「ず」で始まる語は、元々の漢字音(地=じ、図=ず)から自然に生まれているため、今も普通に使われています。

「ぢ」「づ」で始まる言葉が存在しないのは、単なる偶然ではなく、現代仮名遣いのルールで定められている結果です。連濁や音の濁りによってのみ使われるため、語頭に登場することはないのです。

普段何気なく使っている言葉にも、こうした言語の歴史やルールが反映されていると思うと、ちょっと面白いですよね。