五十音表はなぜ「あかさたなはまやらわ」の順?そのルーツをわかりやすく解説

「あいうえお、かきくけこ……」と、私たちが自然に覚えた五十音表。

でも、なぜこの順番なのか?よく考えると不思議ですよね。

今回は、五十音の並び順の背景にある外国語の影響とその理由について解説します。

子音と母音の組み合わせが基本構造

五十音表の最大の特徴は、子音と母音を組み合わせた構造になっていることです。

横の行には子音(か、さ、た…)、縦の列には母音(あ、い、う…)が並び、それぞれの組み合わせで音が構成されています。

実はこの構造は、中国語の「反切(はんせつ)」という発音表記法からヒントを得ています。

反切とは、1文字の音を2文字で表す中国語の方法で、1文字目から子音、2文字目から母音を抜き出して音を作るものです。

たとえば、「外(guai)」という漢字の読み方を、「五(go)」と「会(kuai)」の頭を組み合わせて示します。

この子音+母音の考え方が、日本語の音節構造に取り入れられ、五十音表という整然とした表が完成したのです。

「あかさたな…」の並びはサンスクリット語の影響

母音が「あいうえお」、子音が「あかさたなはまやらわ」という順に並んでいるのは、サンスクリット語(梵語)の影響だとされています。

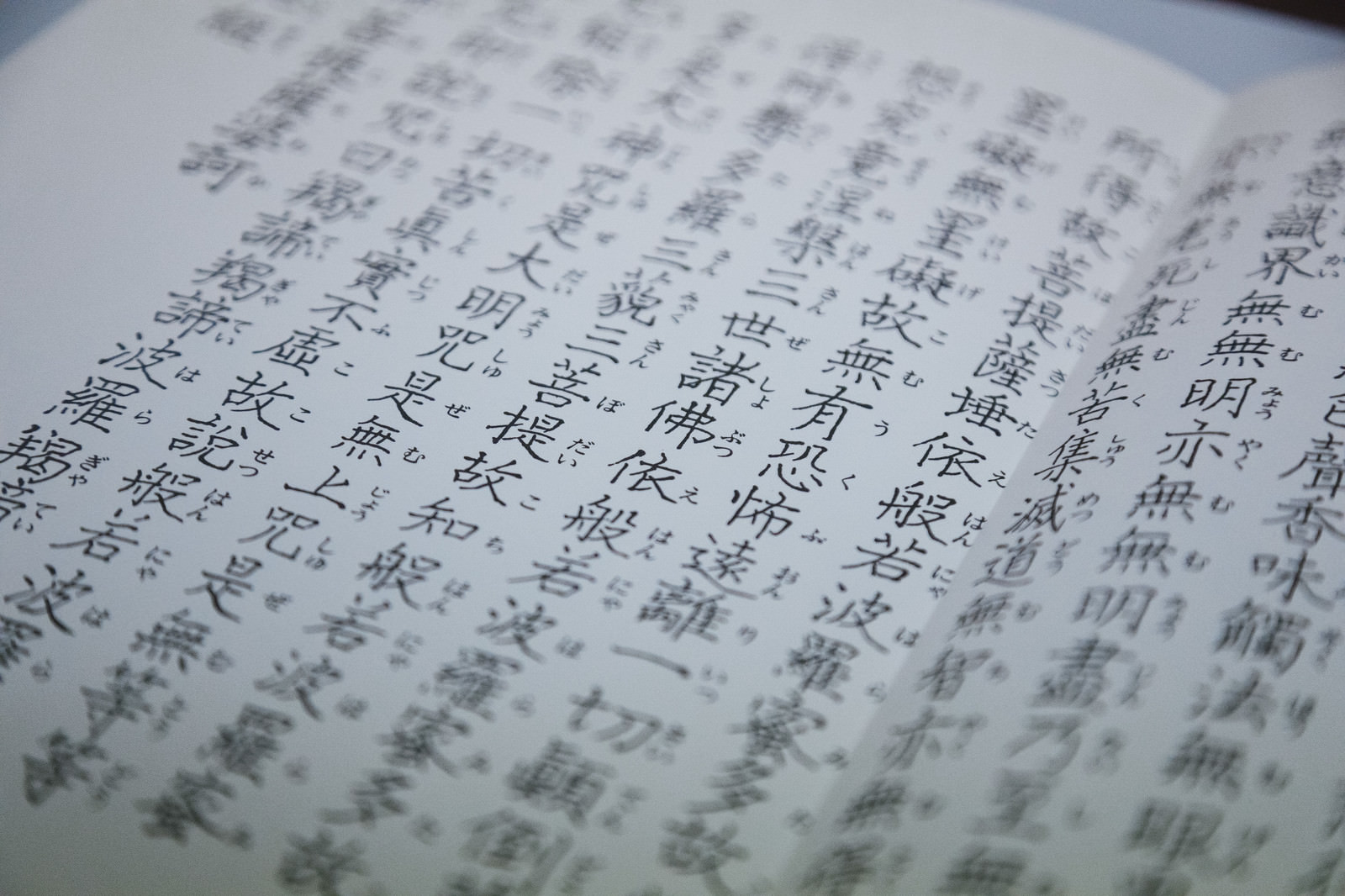

サンスクリット語は古代インドの言語で、仏教の経典などを理解するために、日本の僧侶たちが熱心に学びました。

その学習の中で、音を整理する発音表(システマティックな音図)が五十音表に転用されたと考えられています。

サンスクリット語では、子音が発音の部位ごとに分類され、「か・さ・た・な…」と順に並んでいたため、それが日本語でも使われるようになりました。

つまり、五十音表の構造は中国語の反切、順番はサンスクリット語の音図に由来しているのです。

おわりに

五十音表は、日本独自の文化のように思えますが、中国語とサンスクリット語という2つの外国語の影響を大きく受けて誕生したものだったのです。

ふだん何気なく使っている五十音の順番にも、実はこんな国際的な背景があったとは驚きですよね。

他の言語のアルファベットや文字の順序についても調べてみると、また新たな発見があるかもしれません。